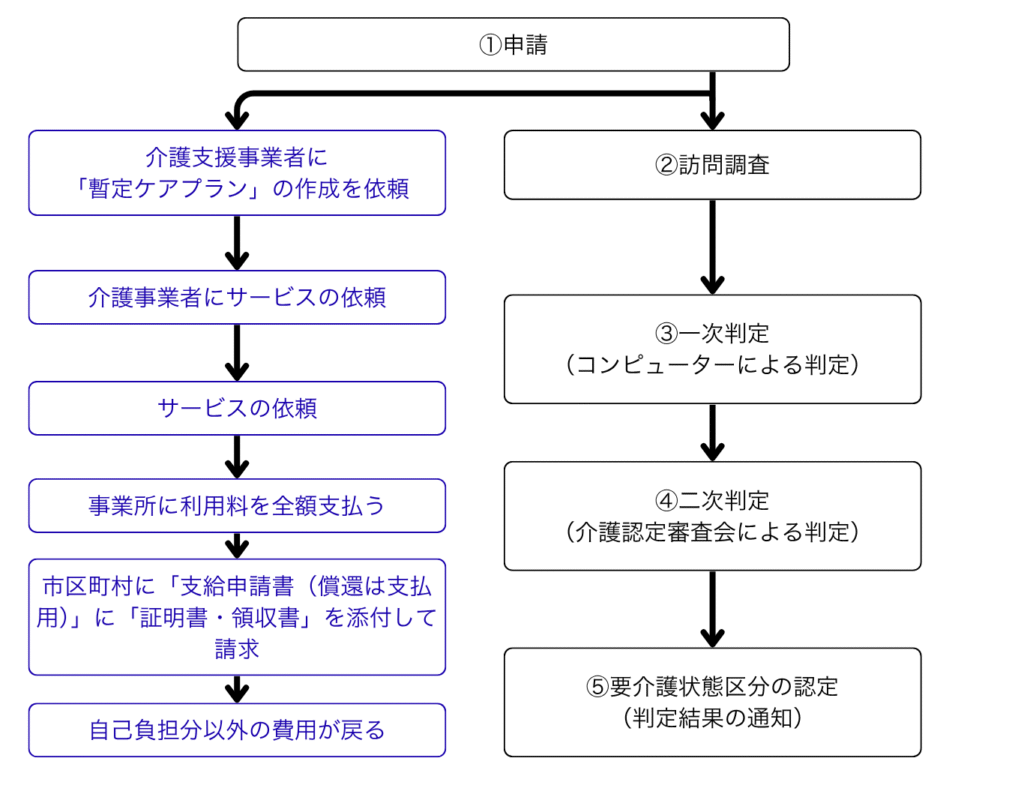

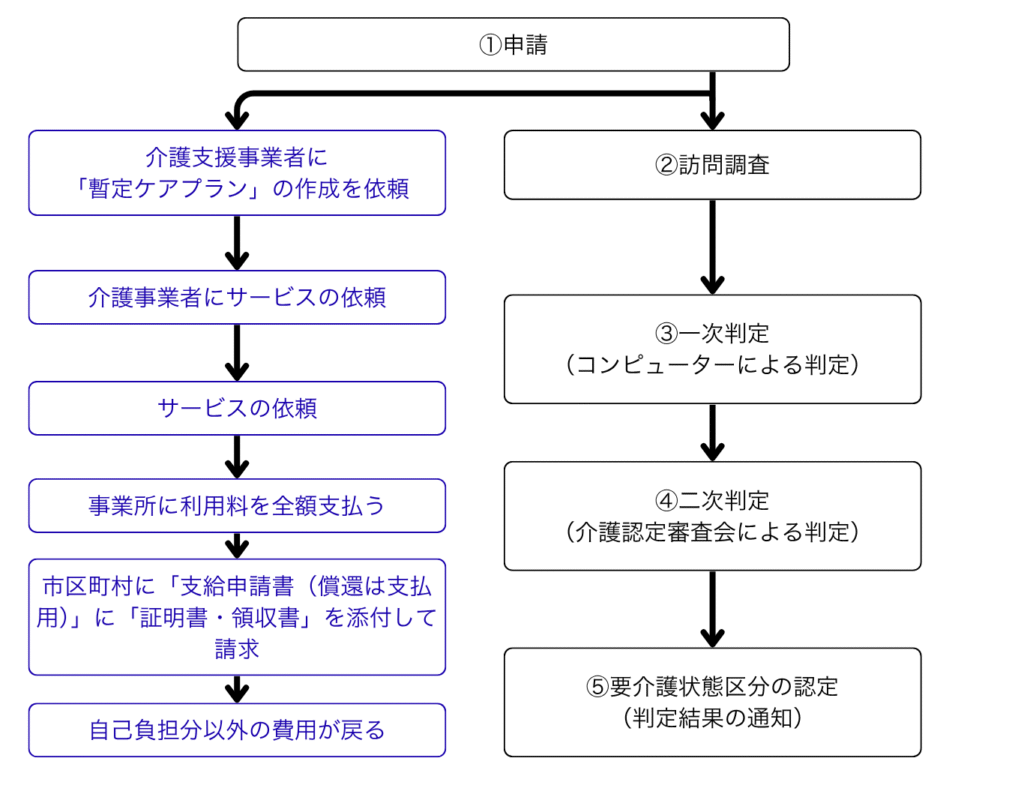

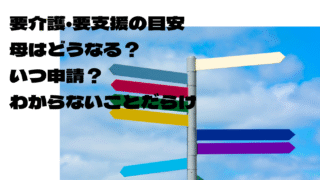

介護保険申請・認定の流れ

すぐに介護保険のサービスを受けたい

上図、左側の青字は”①申請の時点ですぐに介護が必要な状態であるとき”の流れです。

①申請の時点で介護が必要な状態であるときは

「暫定ケアプラン」を作成してもらえれば、すぐに介護保険のサービスは利用できます。

サービスの費用は、暫定中は一般的には保留され、認定結果を待って請求されます。

介護認定は申請日にさかのぼって有効となりますが、ここで注意!

暫定的に「要介護3」のケアプランでサービスを利用したのに、実際は「要介護1」だったというケースがあります。

その場合、支給限度額を超えた分は自己負担になるので注意しましょう。

介護認定の通知を受けるまでの流れ

右側の①~⑤は介護保険申請から通知までの流れで、およそ1~2カ月かかります。

詳しい流れは、次の章をご覧ください。

介護保険が必要と感じたらどうするか

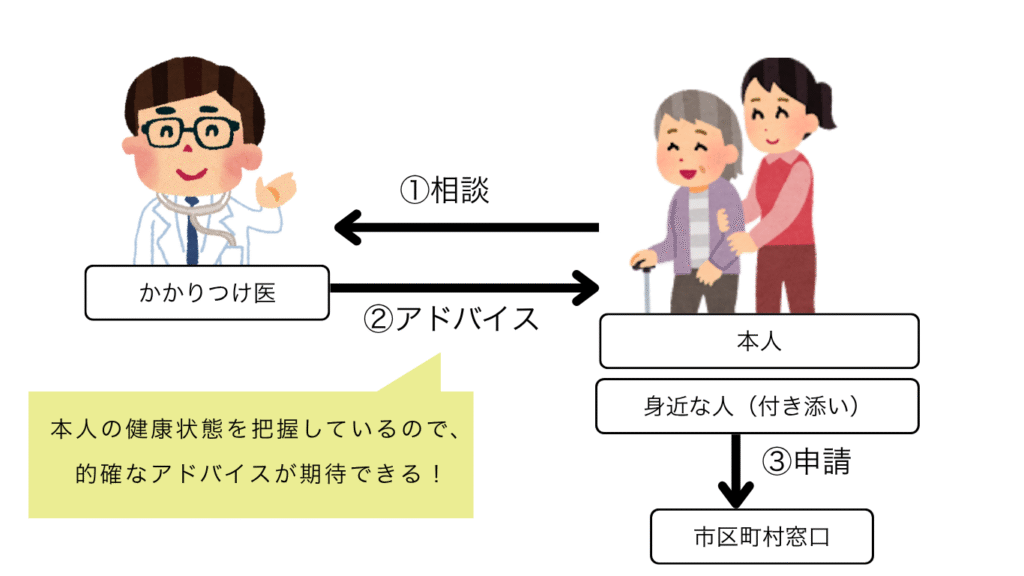

介護保険の認定への近道、それは・・・

かかりつけ医に相談!

介護保険の認定には「主治医の意見書」が必要だからです。

認定結果がどうなるか大きく左右される重要なポイント!

具体的な申請の手続きなどは原則として、本人、身近な人が市区町村の窓口でいたします。

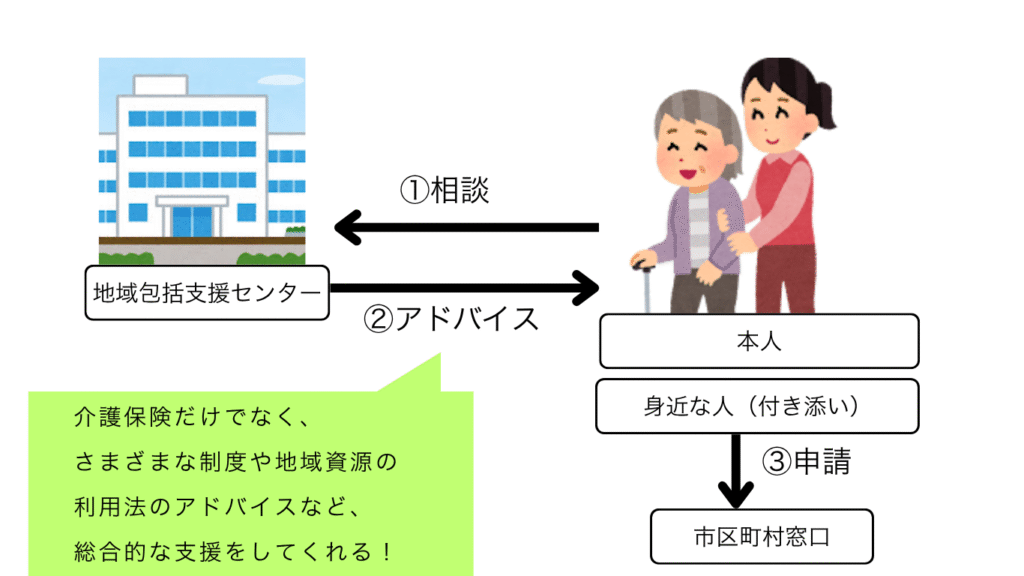

かかりつけ医がいない場合・通院の日まで待てない場合

住所地の地域包括支援センターへ!

社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーが 保険医療や介護の相談事業を行っています。

「要介護」の状態に至っていない

「要支援」の人たちのケアプランはこの地域包括支援センターで行っています。

地域の介護事情を広く把握している強みのある施設です。

とりあえず申請はやめておいた方がいい理由は?

無駄になることが多いです。

「高齢だから」という理由で申請しても

”自立した生活ができている” ”介護・支援が必要ない”

と判断されると介護認定は下りることはありません。

祖母について、実家で「介護保険の申請したところで・・・」という会話をしていました。

祖母の認知症は軽度で、ケガも病気もなく、身体は元気だからです。

介護保険申請の流れ

①申請

市区町村の介護保険課へ

②訪問調査

日程の連絡があります。本人と同席する家族の都合を考えて希望の日時を伝えましょう。

調査時間は30分~1時間。

「普段どのような生活を行っているか」「身体的な不具合があるか」

などの質問があります。

- 家族が同席すること

- 普段の本人の様子や困っていることをメモしておく

- できるだけ具体的に話す

③一次判定(コンピューターによる判定)

②での基本調査が元になります。

④二次判定(介護認定審査会による判定)

基礎調査では伝えきれない項目で、調査員が重要と考えた内容を自由記入で具体的に表す特記事項と、主治医の意見書を加えて行われます。

⑤要介護状態区分の認定の通知

通知が届いたら内容物を確認。

- 要介護認定・要支援認定結果通知書

- 介護保険被保険者証(申請時に提出したものに必要事項が記入され戻ってきます)

介護保険は何歳から利用できますか?

A.

65歳です。

40~64歳でも特定の病気が原因の場合は利用できます。

16の特定疾病

・がん末期

・関節リウマチ

・筋委縮性側索硬化症

・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗しょう症

・初老期における認知症

・パーキンソン病関連疾患

・脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症

・多系統萎縮症

・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病

性網膜症

・脳血管疾患

・閉塞性動脈硬化症

・慢性閉塞性肺疾患

・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う

変形性関節症

祖母、申請を拒否していた

祖母は、介護サービスを受けることに反対していたようです。

とにかく大勢の人に会いたくないんだとか。

私も環境の変化や初対面の人との交流はちょっと抵抗があるので

気持ちは分からないでもないかな。

しかし、認知症の進行と、それに伴う母への負担を考えると気が気ではありませんでした。

「使いたくないサービスは使わなくていいよ。」というスタンスで今はデイサービスを利用しています。

まとめ

介護保険の申請は、ご本人や家族が行う大切な第一歩です。

主治医の意見書は必要ですが、手続きの主体はあくまで生活者側。

分からないことがあれば、地域包括支援センターなどの相談窓口に、気軽に問い合わせてみましょう。

コメント