認定通知が来たらどうする?

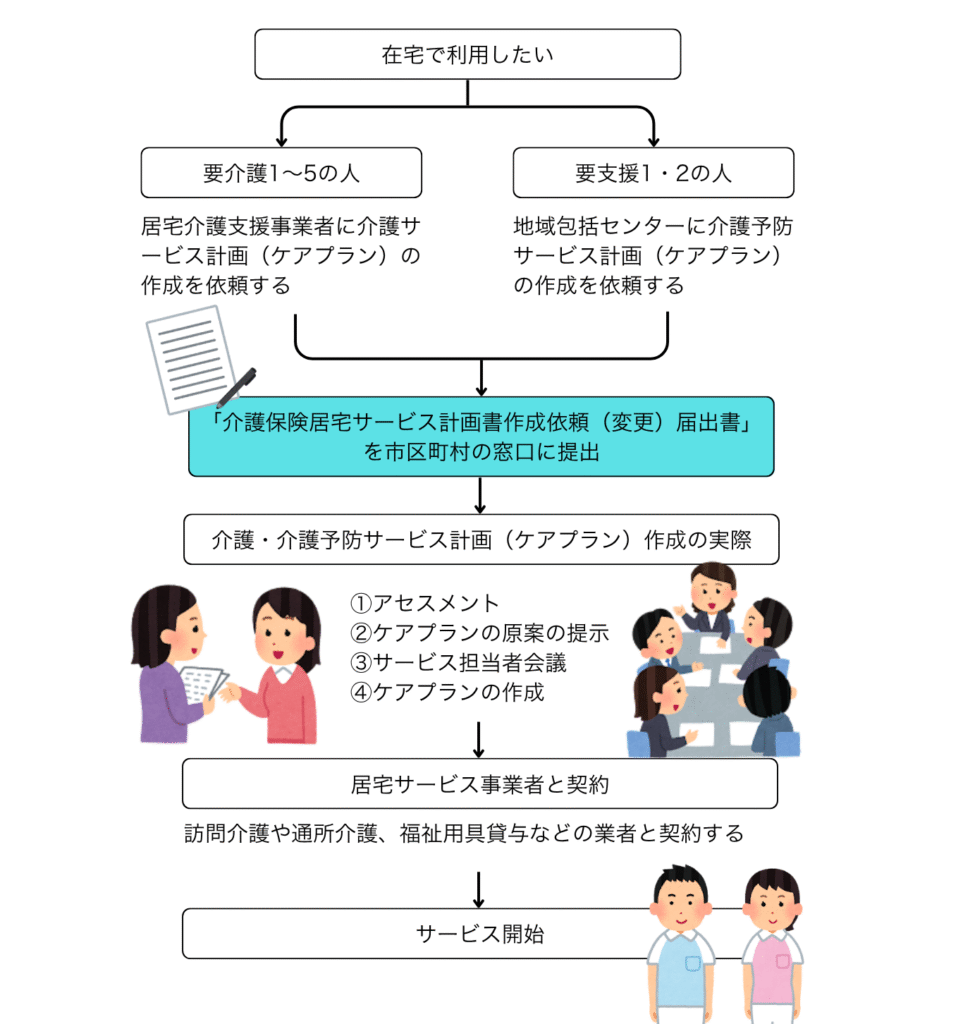

下図は、要介護・支援区分認定の通知があってからの流れになります。

要介護・支援区分認定を受けるまでの流れはコチラ

要介護・要支援認定を受けた人は、ケアプラン作成依頼をする相手が違うだけで、後の流れは同じ。

介護保険施設と契約

→入所した施設のケアマネージャーが介護サービス計画を作成

→サービスの開始

となります。

ケアプランをお願いするには?

まずケアプラン作成依頼から始まります。

要介護1~5の方は居宅介護支援事業者。

要支援1・2の方は地域包括センターにお願いしましょう。

要介護1~5の方はこちら

居宅介護支援事業者

- 要介護認定の申請サポート

- ケアマネジャー(介護支援専門員)によるケアプランの作成

- デイサービス・訪問介護・福祉用具の利用調整

- 必要に応じて医療・福祉関係者との連携

居宅介護支援事業者はどこにいるの?

1. 地域包括支援センターに相談する(最も一般的)

- 各市区町村に設置されている公的な窓口です。

- 要介護認定の申請や、ケアマネジャーが必要なことを伝えると、近隣の居宅介護支援事業者を紹介してくれます。

2. 自分で直接探して連絡する

- 市区町村の公式ホームページに、指定事業所一覧が載っていることが多いです。

- または、「居宅介護支援事業所+地域名」で検索すれば、近くの事業所が出てきます。

電話 or サイトの問い合わせフォームから連絡できます。

3. 病院・診療所・訪問介護のスタッフに聞く

- 通院先の病院や、訪問看護・訪問介護のスタッフに相談すると、連携している居宅介護支援事業所を紹介してくれることもあります。

4. 民間の介護情報サイトを活用する

- ポータルサイトで、地域別に事業所を検索可能。

- ケアマネ在籍状況や対応可能なサービス内容も掲載されていることがあります。

連絡時に伝えるとよい内容

- 要介護認定の状況(またはこれから申請したい)

- 介護が必要な方の年齢や症状

- 自宅での生活を希望しているかどうか

- 介護保険サービスを使いたい(例:デイサービス、訪問介護など)

要支援1・2の方はこちら

地域包括支援センター

- 介護予防の支援

- 相談窓口(なんでも相談)

- 虐待防止・権利擁護

- ケアマネジャーの支援・指導

- 関係機関との連携

地域包括支援センターはどこにあるの?

全国すべての市区町村に必ず設置されており、原則として「地域ごと」に担当エリアが決められています。

1.市区町村の役所・ホームページで確認する

→ たとえば「〇〇市 地域包括支援センター」と検索すると、一覧が出てくる場合があります。

2.「地域包括支援センター 検索」サイトを使う

以下のような検索サイトもあります:

- 全国地域包括支援センター協議会(※地域によって未掲載の場合あり)

3.直接、役所の介護保険課に問い合わせる

→ 地域の担当センターを教えてくれます。

相談できる内容

- 介護保険の申請やサービス利用の相談

- 認知症や高齢者の心配事

- 家族の介護の悩み相談

- ケアマネジャーとの連携 など

「ケアプラン作成依頼届出書」提出の流れ(概要)

基本的に「ケアプラン作成依頼届出書」は、介護保険を利用する本人または家族(代理人)が自治体の介護保険担当窓口(市区町村役所)に提出する必要があります。

- 要介護認定を受ける

⇒ 要介護1〜5と認定されたら、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらえます。 - ケアマネジャーを選ぶ

⇒ 居宅介護支援事業者(ケアマネが在籍)を選定。 - 「ケアプラン作成依頼届出書」を提出

⇒ 選んだ事業者名を記入し、市区町村の介護保険窓口に提出します。

届出書の入手方法

- 自治体のホームページからダウンロード可能(例:「◯◯市 ケアプラン作成依頼届出書」)

- 市区町村役所の介護保険課窓口で直接もらう

補足

- 居宅介護支援事業者が代理提出してくれる場合もあるので、まず依頼したケアマネに「提出は本人でする必要がありますか?」と聞くとスムーズです。

- 書類の提出が必要な理由は、「この事業者に正式にケアプランをお願いしました」と自治体に知らせるためです。

用語の違い(わかりやすく解説)

ケアプラン

一般的な呼び方。本人や家族との会話ではこの言葉が使われやすい。

介護保険居宅サービス計画書

法律上の正式名称。介護保険制度の文書上はこちらが使われる。

実際には、複数の書類をまとめて「ケアプラン」と呼んでいます。

課題分析(アセスメント)

サービス内容の一覧

週間サービス予定表

目標や評価など(モニタリング、再評価含む)

介護保険居宅サービス計画書依頼届出書・提出後の流れ

①アセスメント→②ケアプラン(原案)の提示→③担当者会議→④ケアプラン作成

①アセスメント”とは?

「介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を市区町村の窓口へ提出した後、

介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成が始まります。

アセスメントとは事前評価のこと。

ケアマネージャー、もしくは保健師が訪ねてきてケアプラン作成のための聞き取り調査が行われます。

- 利用者本人がどんな状況か

- どんなことに困っているか

- 家族はどんなサービスを希望しているか

祖母については、”これ以上認知症が進まないような支援を受けたい。”と希望しました。

アセスメントはケアマネージャーの質問に本人や家族が答える形で進みます。

家族構成や、何かあった時すぐに対応できるのは誰か、自分たちの健康状態、経済状況など

疑問があれば積極的に尋ね、主体的になってケアプランを作っていきましょう。

②ケアプラン原案の提示とは?

アセスメントの結果をもとに、ケアマネジャーが「ケアプランの原案(たたき台)」を作成します。

この原案には、どのようなサービスを、どのくらいの頻度で、どの事業者から受けるかといった、

今後の生活支援の全体像が書かれています。

ケアマネジャーは、この原案をもとに、本人や家族の希望と照らし合わせながら調整を行います。

この段階ではまだ「正式決定」ではありませんが、

この原案が、次のステップである「サービス担当者会議」での話し合いの土台になります。

③サービス担当者会議とは?

①アセスメント(事前評価)で作成されたケアプラン(原案)をもとに、さらに利用者に合ったケアプランを作る会議です。

ケアマネージャー

利用者・家族

かかりつけ医・看護婦

居宅サービス担当者

サービスを提供する事業者

(住宅改修・福祉用具事業者など)

本人の自宅

病院または事務所

参加者の予定を調整しながらケアマネージャーが開催を決定します。

- サービスに関わる担当者が利用者や家族の生活全体を共通理解すること

- 支援目的といわれる「利用者本人とその家族の介護についての意向」や援助側の「総合的な援助の方針」について共通理解すること

- 利用者のニーズをお互いに共有化すること

- 居宅サービス計画の内容を相互に深めること

- 作成された居宅サービス計画でのサービス提供者の相互の役割分担を理解すること

「誰もやらなかった」「サービスが重複した」などのトラブルを無くすために役割分担を明確にすること。

ニーズを共有することで支援内容を的確にする大事な会議です。

④ケアプランの完成

ようやく「正式なケアプラン」が完成して、実際の介護サービスが始まるという流れです。

「ケアプラン完成=支援スタートの合図」と覚えておくとイメージしやすいですね 。

ケアプランを変更したい

実際にサービスが提供されてみないと合っているのか分からないことも多いです。

ケアマネージャーは毎月1回以上訪れ、利用者や家族に話を聞きます(モニタリング)。

要介護認定は定期的に行われるので、提供されるサービスがアップデートできます。

祖母もサービスの内容を変えたと言っていました。

良いケアマネさんみたいで母は安心してます。

サービス開始後のケアマネージャーさんとのお付き合い

介護において色んな人をつなぎ、利用者のケアプランが決まった後も対応してくれる存在です。

①話をよく聞いてくれる

②本人・家族を中心に考えてくれる

③いろいろな提案をしてくれる

④すぐに対応してくれる

⑤情報量が豊富

⑥サービスの現場に来てくれる

まとめ

介護保険の申請からサービス利用までの流れは、ポイントを押さえるだけでずっとスムーズになります。

「暫定ケアプラン」で認定前でもサービス利用可

申請手続きは本人や家族が市区町村にて行う

主治医意見書や訪問調査が重要な要素に

通常、申請から1〜2カ月で認定結果が届く

市区町村や地域包括支援センターなど、身近な窓口を活用して、迷わず安心して使える制度です。

まずは相談するところからはじめてみませんか?

コメント